高齢者の健康寿命増進と社会参加をオープンイノベーションに推進する社会を目指して

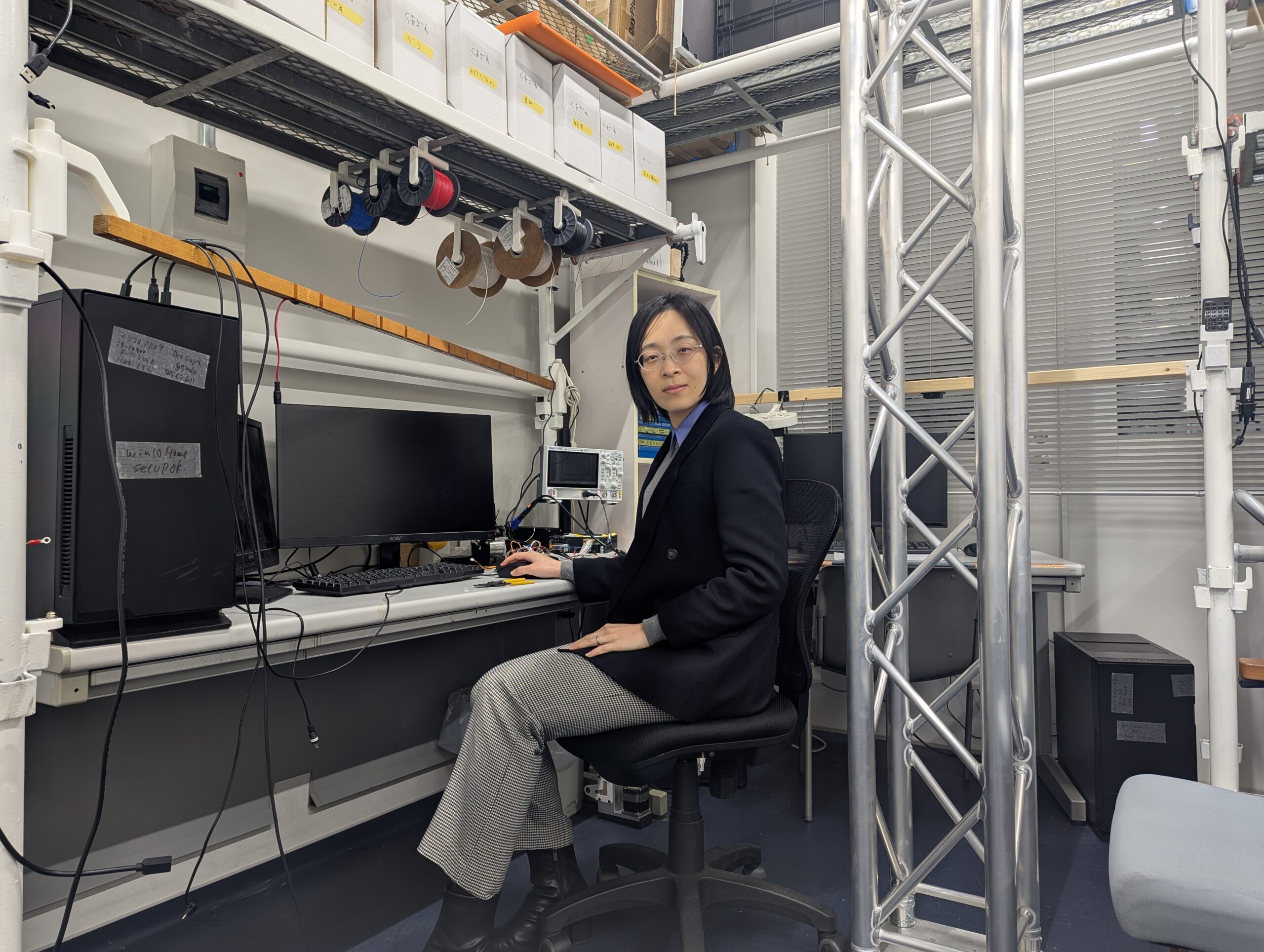

大阪公立大学 工学研究科 機械系専攻 知能システムグループ 助教

株式会社 国際電気通信基礎技術研究所 脳情報通信総合研究所 脳情報研究所 ブレインロボットインタフェース研究室 客員研究員

高井 飛鳥 氏

大阪公立大学 工学研究科 機械系専攻 知能システムグループ 助教

株式会社 国際電気通信基礎技術研究所 脳情報通信総合研究所 脳情報研究所 ブレインロボットインタフェース研究室 客員研究員

高井 飛鳥 氏

https://www.omu.ac.jp/eng/intelligent-systems/atakai/index.htm

https://kyoiku-kenkyudb.omu.ac.jp/html/100001066_ja.html

プロジェクトの概要

高齢者の健康寿命増進や高齢者の社会参加の機会を増やし、社会活性化を促進することを目的に、基礎技術を応用した技術開発・実証実験・社会実装に向けた活動を行っている。2025年日本国際博覧会『未来社会ショーケース事業』「フューチャーライフ万博・フューチャーライフエクスペリエンス」にて「起立支援装置が随所に導入された ちょっと未来の暮らし」の参加を予定している。

5人に1人が後期高齢者の2025年問題を目前に、オープンイノベーションな社会を目指して。

今回は、大阪公立大学・助教の高井 飛鳥氏にお話を伺いました。

大阪公立大学 工学研究科 機械系専攻 知能システムグループ 助教 高井 飛鳥 氏

ーーなぜ今、高齢者の健康寿命増進や社会参加が重要なのでしょうか?その背景について教えてください。

高井氏 皆様ご存知の通り、今の日本社会は急速な高齢化が進んでいます。世界的に見ても高齢者の割合がここまで高い国は稀ですし、その結果、健康保険料高騰や労働人口の減少など、社会に大きな影響を与えています。これに対し、私は「高齢者の健康寿命増進・社会参加」が一つの解決策になり得ると考えています。高齢者が社会参加を続けることで、一人一人が自分の存在意識を高め、やりがいを感じると共に、社会にとっても大きなポテンシャルとなります。これは経済活性化の要素でもあり、私たちの社会全体を共に発展させる力になりうると考えています。

ーーこの背景を踏まえて、どのような社会を目指しているのでしょうか?

高井氏 例えば、介護・福祉・リハビリテーション機器を研究するにあたり、実証実験計画を立てる必要がありますが、大学単独では高齢モニターが集められない、単発の協力では関係性が築きにくく、本来得たい情報や機能に結びつかないといった課題があります。また、大学内の特殊な環境ではなく、日常の空間でしか得られない知見がありますが、そうしたデータを集められる場所は少ないです。

これらを踏まえて、高齢者、地域住民、企業、研究者が参加し、共同でデータを活用するプラットフォームを構築し、介護・福祉・リハビリテーション機器を開発したり、さまざまな視点から関連する社会課題を解決する協創の場を創出できる社会(オープンイノベーションの社会構築)を作る必要があると考えています。

そしてこれらを実現するためには、以下のような取り組みが必要だと考えています。

1. 健康増進機器の設置とデータ収集

・高齢者が毎日通う場所に運動や健康増進を支援する機器を設置。

・高齢者が機器を使用する体験を通じて、健康データを継続的に収集。

2. データ駆動型の研究促進

・集めたデータを活用し、健康増進や社会参加の効果を科学的に分析。

・研究結果を基に技術を改善し、さらに効果的な支援システムを開発。

このように、私たちのプロジェクトは単なる技術開発に留まりません。集めた実証データを基に、さらなる技術改善や社会的課題の解決策を提案し、地域住民や企業が積極的に関与し、共創を通じて経済的にも継続可能な仕組みを実現していきたいと考えています。

ーー開発した技術や進行中の実証事例を紹介してください。

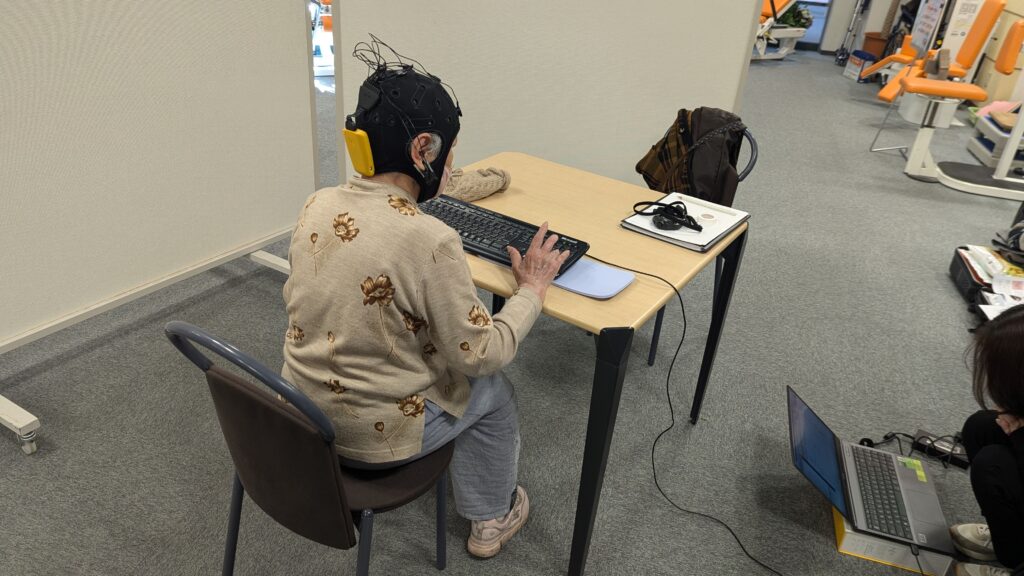

高井氏 2024年12月にATCにて「音を聞き分ける注意機能課題を用いた脳波活用トレーニング」の実証実験を行いました。要介護者等に占める高齢者の割合が増加するなか、要介護となった原因は認知症が首位であることから、高齢者向けの認知症予防の需要が高まっています。

認知症の初期症状として注意機能の低下が挙げられます。注意機能には、沢山ある情報の中から関心のある情報を抜き出す機能や、限られた注意資源をいくつかの対象に同時に配分する機能があり、これらは認知症の初期から低下すると言われています。そこで、認知症予防として注意機能を向上させるようなトレーニングが必要であると考えられますが、ある程度の強度の運動後に注意機能が向上したという研究成果はあるものの、脳活動を用いたトレーニングの開発は始まったばかりです。運動機能が低下あるいは障害のある高齢者や運動を控えたほうが良い人など、より多くの高齢者が安全に取り組めるトレーニングになりうるため開発を進めてきました。

脳内で起こる電気的活動を頭皮に押し当てた電極から計測すると、音や絵などの標的刺激が呈示された約300 ms後にピークのみられる正の脳電位P300が計測できます。標的刺激が呈示されてからピークに到達するまでの時間であるP300潜時は標的に対する注意の配分の速さを、またその時の振幅であるP300振幅は注意の配分量を示すとされています。潜時は加齢に伴って延長し、振幅は小さくなるとされていることから、P300を指標にして注意機能を定量的に評価することが可能です。

今回の実証実験では、先行研究で検証されていない、音を聞き分ける注意機能課題を行うことでP300潜時が短縮したり、P300振幅が増大したりするのかや、さらには注意機能が向上するかの検証を行いました。

ーー大阪・関西万博での活動もあるとお聞きしました。詳しく教えてください。

高井氏 大阪・関西万博の『未来社会ショーケース事業』「フューチャーライフ万博・フューチャーライフエクスペリエンス」に5月20〜26日の間参加します。2025年より先の社会像、未来の食・文化・ヘルスケアなど「未来の暮らし」に関わる「問い」と「提案」を持ち寄り発信・共創する場だそうです。私たちは開発中の起立支援装置のアシストを体験していただける体験型の動態展示「起立支援装置が随所に導入された ちょっと未来の暮らし」を予定しています。起立支援装置にはどのような活用場面があるか、どのような機能が必要かなどについて、ご来場者の皆様と意見交換したいと考えています。

私の研究室では、人が運動を習得する仕組みを理解し、その習得を手助けする、運動学習支援ロボットおよび支援システムについて研究しています。パワーアシストロボットに代表される運動支援ロボットが、最近多くの注目を集めています。人の足りない力を補ったり、そもそも人が運動する必要性を減らす省力化を実現できることがメリットと考えられています。

一方で、高齢者はむしろ運動量を増やす必要があったり、神経疾患や骨折などでリハビリテーションが必要な患者にとってはアシストしすぎも駄目で、手助けすることとご自身で頑張っていただくことの良いバランスが必要と言われています。つまり、やみくもに負荷を上げてしまうと、逆効果なのです。身体への負荷が適切に調整された運動を体感してもらって、良い運動を習得してもらいたいと考えています。そこで必要になってくるのが、本研究の「運動学習支援ロボットおよび支援システム」です。起立支援装置もそのひとつです。このような運動学習支援ロボットおよび支援システムを開発するには、いくつかわからない事も存在していますので、研究を重ねながら展示・社会実装に向けて活動をしています。

ーー読者に向けて、本プロジェクトへの具体的な参加方法やメッセージがあれば教えてください。

高井氏 私たちのプロジェクトに興味を持っていただけたなら、ぜひ研究室を訪問していただくか、オンラインミーティングを通じてお話しする機会を設けさせてください。高齢者の社会参加を促進する取り組みには、企業や団体の協力が不可欠です。

共創を通じて、私たちと一緒に未来を創る仲間を探しています。本プロジェクトを通じて、お互いの強みを活かしながら、一緒にオープンイノベーションのより良い社会を実現しましょう。

ありがとうございました。

大阪公立大学 工学研究科 機械系専攻 知能システムグループ 助教

株式会社 国際電気通信基礎技術研究所 脳情報通信総合研究所 脳情報研究所 ブレインロボットインタフェース研究室 客員研究員

高井 飛鳥 氏

https://www.omu.ac.jp/eng/intelligent-systems/atakai/index.htm

https://kyoiku-kenkyudb.omu.ac.jp/html/100001066_ja.html