日本の浄化槽を守る、新しい仕組み

東阪電子機器株式会社・地球観測株式会社

東阪電子機器株式会社

大阪府吹田市江の木町29-1

https://tohan-denshi.co.jp/

地球観測株式会社

大阪府吹田市豊津町8番10号 アドバンス江坂 201室

https://earth-watch.jp/

プロジェクトの概要

2025年1月30日からアジア太平洋トレードセンター(ATC)ITM棟B1階CO₂ボンベ庫及び補助発電機室にて「浄化槽遠隔監視汚泥検出」の実証実験が、東阪電子機器株式会社によって実施されています。今回は実施者である東阪電子機器株式会社の代表取締役社長・永野仁士氏と検出装置の開発を担当した地球観測株式会社の代表取締役社長・藤田行茂氏に、本プロジェクトの概要や目的について詳しくお聞きしました。

青年の情熱から始動したプロジェクト

ーーまず始めに両社の事業内容についてご紹介ください。

永野氏 当社はモータ制御をコア技術とした電子機器のカスタマイズ開発や量産の事業を展開しております。例えばお掃除ロボットのような製品の場合、その中に組み込まれているコントローラと呼ばれる緑色のプリント基板を、お客様の要望に合わせてカスタマイズ開発している企業です。今年で42期目となり、これまでに約1800機種の開発を実施してきました。このような業務で主に国内の大手メーカー様からのODM(Original Design Manufacturing)開発を受託しているのですが、契約の関係上、大々的にご紹介できないのがつらいところです(笑)

地球観測株式会社 代表取締役社長・藤田行茂氏(左)、東阪電子機器株式会社 代表取締役社長・永野仁士氏(右)

藤田氏 地球観測株式会社は、大学の研究成果をいち早く社会実装することを使命とした会社です。主に大阪大学の災害予防、環境保全、文化財や遺産保存などの研究業績の事業化を目的にスタートしました。2006年に設立した会社ですが、事業実績としては2008年より奈良国立博物館で実施されている正倉院展では、当社の技術が活用された事例があります。展示物のほぼすべてが国宝なので宮内庁から保存状態に関するレポートが求められており、展示ケース内に当社開発のアンテナを内蔵することで、湿度や温度などをリアルタイムでモニタリング管理するシステムを構築しました。その他、土木系事業ではNEXCO西日本様と共同で、土砂災害の予測を行い安全な高速道路運営を目指しております。大阪大学の小泉圭吾先生の学術的なアイデアに対して、当社がIoTデバイスの構築やクラウドモニタリングのシステム開発などを行っています。

ーー「浄化槽遠隔監視汚泥検出」のプロジェクトは、どのようなきっかけで始まったのですか?

永野氏 私たち東阪電子機器は、これまでモータ制御を事業とすることで、いろいろなエネルギーを使ってきました。それらエネルギーの省エネ対策には常に関心を持ち、環境保全の取り組みを以前から実施しております。ただ、もっと社会へ貢献する取り組みが必要ではないかという気持ちを漠然と持っていたときに、一人の情熱を持つ青年と出会いました。その青年は浄化槽の管理事業を行っている人で、彼の話によれば日本の浄化槽管理の仕組みは、このままでは破綻するということでした。

日本の河川は概ね美しい状態が保たれていますよね。なぜあれが実現できているかといえば、下水道や浄化槽がきちんと管理されているからです。そして今後は全国的に、下水道から浄化槽へ変えていく流れがあります。このように浄化槽は増えていく傾向にあるのですが、一方でそれを管理するのが国家資格の「管理士」で、これらの人材は根本的な人手不足と労働環境の観点から、年々減り続けている状況です。このままでは15年後には管理士は半分となり、全国の浄化槽の半分が正しく管理されてない状態となります。このような現場を踏まえて、私たちの技術が浄化槽管理に役立つのではと思い、本プロジェクトを始めることにしました。

ーー「浄化槽遠隔監視汚泥検出」は何を検出するものなのですか?

永野氏 まず現在の浄化槽の管理士がどのような検査をしているのかを調べました。概ね検査項目としては4つです。1つは「水温」、浄化槽の中の温度になります。2つ目はアルカリ性または酸性なのかという「pH」。3つ目は浄化槽内の「酸素濃度」で、4つ目が「汚泥」と呼ばれるタンク内に溜まっている排泄物等の量(高さ)を測定することでした。これらの4項目を管理士の方々は、三ヶ月に1度のペースで現地へ赴いて検査することをひたすら繰り返しています。その業務を私たちはセンサーやコントローラのテクノロジーを駆使することで、よりシンプルに行えるのではないかと考えて、今回の浄化槽遠隔監視汚泥検出装置を開発しました。

ーー「浄化槽遠隔監視汚泥検出」プロジェクトを御社が行う意義はなんですか?

永野氏 弊社が開発する意義としては、3つのポイントがあります。

センサーを取り付けて計測ということであれば、これまでにも存在しそうなものなのですが、実は「汚泥センサー」というものは世の中に存在していません。この今までに無い「汚泥センサー」を新たに開発することが本プロジェクトの1つ目のポイントです。2つ目のポイントは水温や汚泥の高さなどのデータをさまざまな形で収集するためにはカスタムコントローラーが必要なのですが、これに関しては弊社の専門分野です。そして3つ目、浄化槽は基本的にネットワーク環境が脆弱な僻地にあります。そこに関しても弊社はイーサネットやWi-Fiなどのネットワーク業務の経験も豊富ですので、エリアやお客様に合わせて対応可能です。

無人対応型のコミュニティスペースを創出

ーー本プロジェクトでの課題は、どのようなことですか?

永野氏 本プロジェクトで乗り越えなければいけない壁は3つあります。

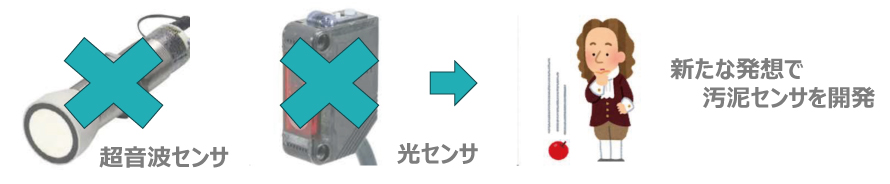

1つは、これまでに無い「汚泥センサー」の開発です。特許関係などを調べれば、過去にこのようなセンサーがなかったわけではなく、光や超音波を使ったセンサーはあるにはありました。しかし、どれも安定して検出するのは困難だったようです。私たちは、それらとは全く違う手法で「汚泥センサー」の開発に取り組むと共に、アナログ的でローコストなアプローチ方法で実現しようと試みており、その技術を現在特許出願している状態です。

2つ目の壁は「法律」です。実際の浄化槽の検査は検査資格を持った管理士が行わなければいけません。いくらセンサーが完成したとしても、今の法律では誰しもが使えるわけではないんです。ただ、この法律の壁に関しては、国もこのままではマズいという状況は理解しているので、浄化槽法という法律を見直す動きがあり、アナログ的な監視方法から変わっていきつつあります。それに加えて、私たちとしても環境省などへ本プロジェクトのような取り組みを提示することで、変化する流れを生み出したいと考えています。

そして3つ目の壁は「販路」ですね。私たちも初めての分野ですので、どのようなところへ、どのようなアプローチをすればよいのか、手探りでした。しかし、ここも市町村連携や、まさに今回の実証実験での出会いを通して、光明は見えてきています。大阪産業局、大阪商工会議所などからメディアへアプローチしてもらったことで、大手印刷会社や他府県の企業などから複数のお話をいただき、少しずつクリアになってきています。

また本プロジェクトは東阪電子機器と地球観測だけでなく、先程ご紹介した情熱を持った青年が経営する森清掃社と株式会社SOILという2社にもご協力いただいています。森清掃社さんには実証実験データの収集と共に、実際の管理士検査との違いを調査していただいており、SOILさんには特許関係や全体スキームの構築などでサポートいただくことで、さまざまな課題を一つずつクリアしていっています。

ーー浄化槽遠隔監視汚泥検出装置の仕組みについて教えてください。

藤田氏 特許出願中のため、詳しくはご説明できないのですが、汚泥の中に釣りの浮きのような検出用フロートを置き、本体ユニットとフロートとの距離を測ることで汚泥がどれだけ溜まってきているかを検出しています。汚泥は液体のような固体のようなものなので、測定に適した場所にフロートを位置させるのに、さまざまな調整をしなければいけません。その調整をローコストで実現するのが、本プロジェクトの浄化槽遠隔監視汚泥検出装置の大きな強みです。

ーー今回の実証実験は、どのフェーズになるのでしょうか?

永野氏 本プロジェクトがスタートしたのが2021年で、この3年間は「汚泥」との戦いでした。安定して検出するのが本当に難しく、藤田社長を中心にトライアンドエラーを繰り返し、「この方法であれば!」という確信を持ったところで特許出願までこぎつけました。ただ、自分たちの環境では安定して検出できるものの、実際の現場はさまざまです。そこで、どんな状況でも問題なく使用できるかを調査したいと思っていたところに、今回の実証実験プログラムを見つけました。

ATCという普段検査ができないところで調査させてもらえるのがありがたいですし、大阪市さんと一緒にやらせていただけるのが、非常に大きな信用力になります。私たちが単独で行ったフィールドテストの結果とは、ブランド力という観点でもイメージは全然違うと思いますので、その点においても今回の実証実験が実施できて本当に良かったと感じています。

国内だけでなく海外や未来へ向けて

ーー本プロジェクトの今後について教えてください。

永野氏 今後は、この仕組みにおいて特許取得し、実証実験での結果が問題なければ、検出装置を量産化する方法を検討していきます。とはいえ、まだまだ知名度も低いので、同時に展示会等でPR活動も積極的に実施していく方向です。

また現在は国内を中心にプロジェクトを進めていますが、国内の法整備の進捗状況が不透明なところではあるので、海外にも目は向けています。日本の浄化槽の技術は非常に高いものですから、国としても浄化槽システムを輸出することは考えているようです。その場合に重要になるのは、やはりメンテナンス管理の部分で、日本の技術者が毎回海外まで検査に行くのは現実的ではないので、それを遠隔管理する部分において私たちの技術が応用できればと思っています。その点は、国内の浄化槽メーカー様とタイアップしていきたいと考えています。

ーー大阪・関西万博には別プロジェクトで出展されますが、そちらのお話も聞かせてください。

永野氏 はい。万博に関しては、私が大学院のイベントで「今回の万博は見る万博じゃなく、参加する万博だよ」と言われて、そこから何かできないかな、と思ったのがきっかけです。どうせ参加するなら面白いモノが作りたいと考え、思いついたのが“ドラえもん”で、ひみつ道具でまだ世に無さそうなモノとして、暑いところへ行ったら涼しくなり、寒いところでは暖かくなる『エアコンスーツ』という道具に目をつけました。

この道具であれば、例えば夏に熱中症で倒れる人や身体の温度調整がしにくいシニア世代などへ向けて、利用価値や社会的価値があると思ったので、出来る出来ないは別にして、とりあえずエントリーしてみました(笑)。その後に、今回のプロジェクトで繋がった地球観測株式会社の藤田さんに相談したところ、大阪大学や神戸大学の教授などもご紹介いただいて、実際に作ってみましょうという流れになったというところです。

最終的には7社が協力するプロジェクトとなり、『“世の中にHAPPY&WOWを届けるプロダクト”(最適自動温度調節服)』の名称でプロトタイプを、大阪ヘルスケアパビリオンに2025年10月7日(火)~10月13日(月)の期間で出展する予定です。これに関しては直接売り上げにつながるというのとは別に、当社や地球観測さんの名前が万博の中に残って、こんなことを考えている面白い会社があるというのを世界の人たちに知ってもらえると良いですね。